Veranstaltungen

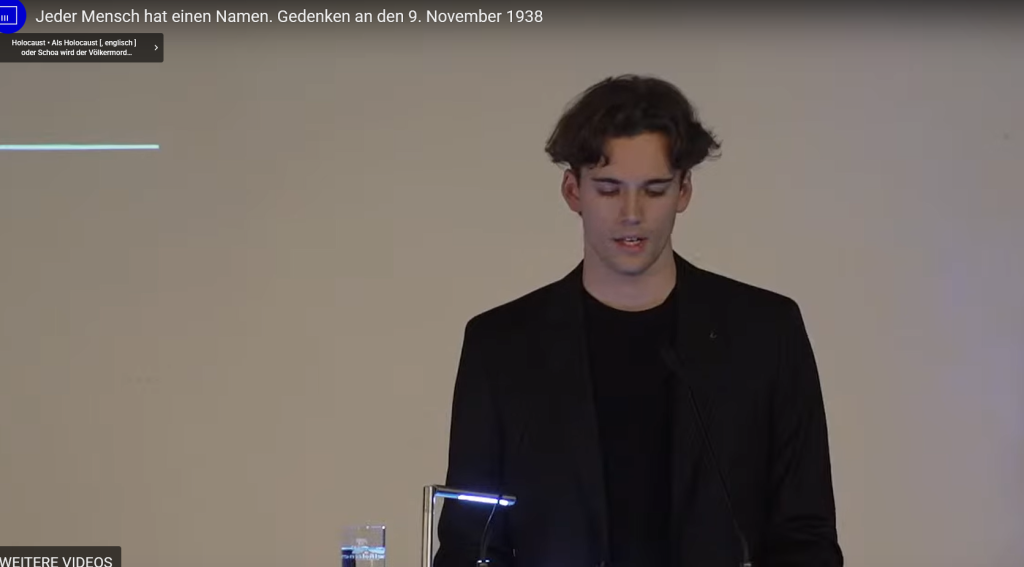

Beteiligung an der Gedenkveranstaltung im Alten Rathaus zum 9.11.25

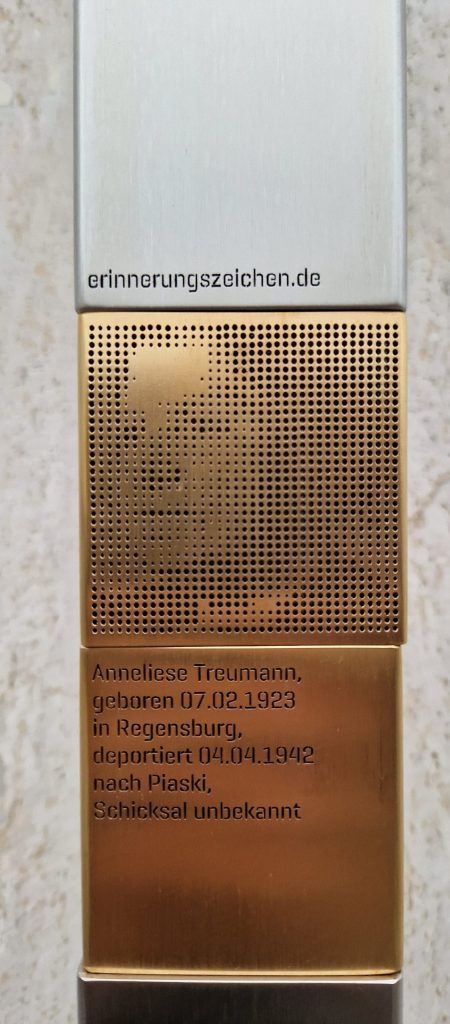

Am 9. November gedenkt die Landeshauptstadt München alljährlich ihrer jüdischen Bürgerinnen und Bürger, die in der Pogromnacht 1938 und in den darauffolgenden Jahren entrechtet, verfolgt, deportiert, in den Suizid getrieben oder ermordet wurden.

87 Jahre danach erinnert die diesjährige Gedenkveranstaltung im Saal des Alten Rathauses, dem historischen Ort der Proklamierung der ‚Kristallnacht‘, insbesondere an das Schicksal verfolgter jüdischer Kinder und Jugendlicher.

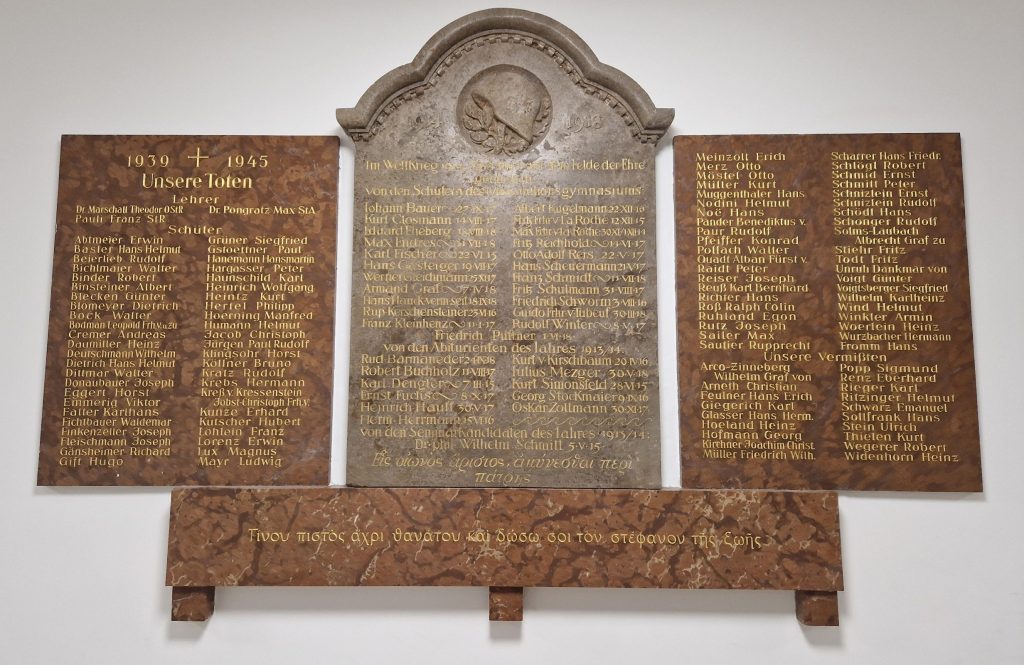

Das Maximiliansgymnasium beteilite sich mit musikalischen Beiträgen sowei einem Gedenken an das Schicksal vertriebener sowie ermordeter ehemaliger jüdischer Schüler des Maximiliansgymnasiums und ihrer Familien.

Verfassungsviertelstunde – Vorort

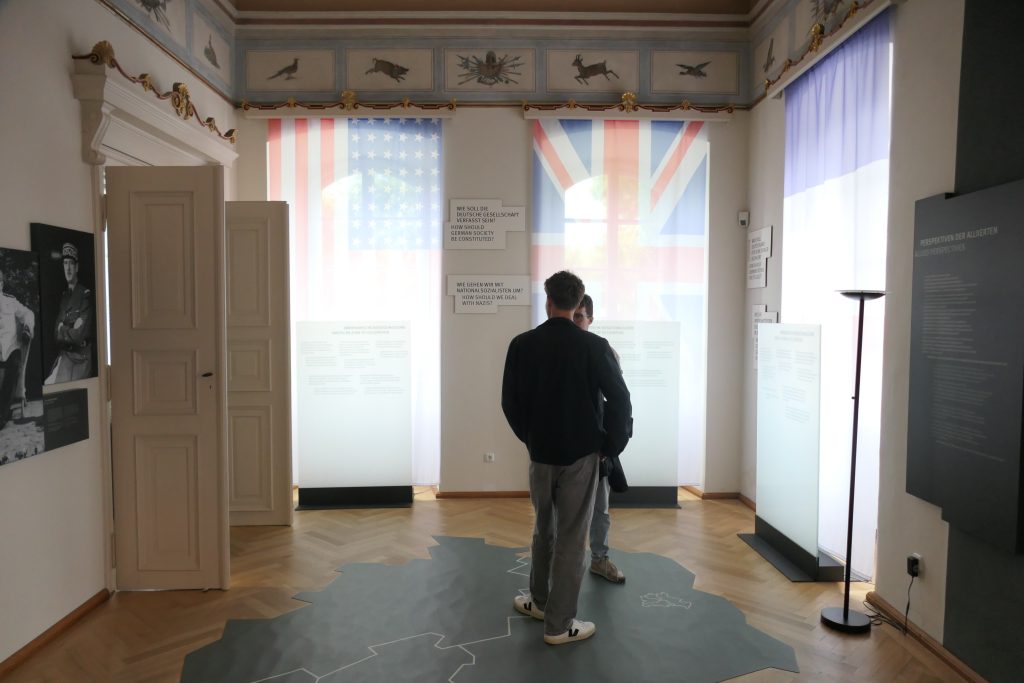

Anfang Juli machte ein Großteil der Q12 und die 11A im Rahmen des Geschichts- bzw. Politik und Gesellschaftsunterrichts (vgl. z. B. G12 2.2 Die Bundesrepublik Deutschand und die Deutsche Demokratische Republik Grüdung der beiden deutschen Staaten; ebenso G11 Geschichte erinnern) eine Exkursion ins Augustiner-Chorherrenstift Herrenchiemsee, . 1803 wurde das Kloster im Zuge der Säkularisation aufgelöst. 70 Jahre später kaufte König Ludwig II. die gesamte Herreninsel einschließlich der vormaligen Klosteranlage. Der König ließ sich im Klostergebäude Wohnräume einrichten, die er immer dann nutzte, wenn er die Bauarbeiten am Neuen Schloss begutachten wollte; damals entstand die Bezeichnung „Altes Schloss“ für das ehemalige Kloster. Das ehemalige Schlafzimmer König Ludwigs II. und die Hofküche können besichtigt werden. Außerdem sind im Konventstock zahlreiche Meisterwerke der am Chiemsee tätigen Maler zu sehen.

Im Konvent- und im Fürstenstock kann das Museum „Der Wille zu Freiheit und Demokratie – der Verfassungskonvent von Herrenchiemsee 1948“ besichtigt werden. Es erinnert an den Verfassungskonvent auf der Herreninsel (1948) und an die Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Vom 10. bis 23. August 1948 trafen sich in Herrenchiemsee rund 30 Bevollmächtigte und Experten der drei westlichen Besatzungszonen. Sie berieten im Auftrag der Ministerpräsidenten der elf Länder darüber, wie eine Verfassung für das zukünftige Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg aussehen könnte. Es gelang ihnen, wesentliche Grundzüge unserer noch heute gültigen Verfassung zu bedenken, vorzubereiten und auszuformulieren. Ihre Ergebnisse flossen ab 1. September 1948 in die Beratungen zum Grundgesetz im Parlamentarischen Rat in Bonn ein.

Die Dauerausstellung, die anlässlich des 75-jährigen Jubiläums gemeinsam mit der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit facettenreich und für ein breites Publikum konzipiert wurde, befasst sich aber nicht nur mit den historischen Zuständen und Ereignissen. Denn bis heute sind viele Themen, die 1948 hier diskutiert wurden, von großer Aktualität und Bedeutung.

Fotos: Ferdinand Radlmair

Eine solche Exkursion trägt deswegen dazu bei, die Bedeutung zentraler demokratischer Themen bewusst wahrzunehmen – sie kann die wöchentliche „Verfassungsviertelstunde“ in den Jahrgangsstufen 6, 8 und 11 zwar nicht ersetzen, ergänzt diese jedoch gewinnbringend, indem sie die Auseinandersetzung an einem authentischen Ort vertieft. Gerade deshalb sind solche Exkursionen von besonderem Wert: Sie machen Geschichte greifbar, fördern ein tieferes Verständnis demokratischer Grundwerte und unterstreichen, dass mit dem Wissen um die Vergangenheit auch ein Auftrag für die Zukunft verbunden ist. Erst eine Exkursion zu Erinnerungsorten schafft eine nachhaltige historische Orientierung und stärkt das Bewusstsein, die freiheitlich-demokratische Grundordnung aktiv mitzutragen und zu bewahren.

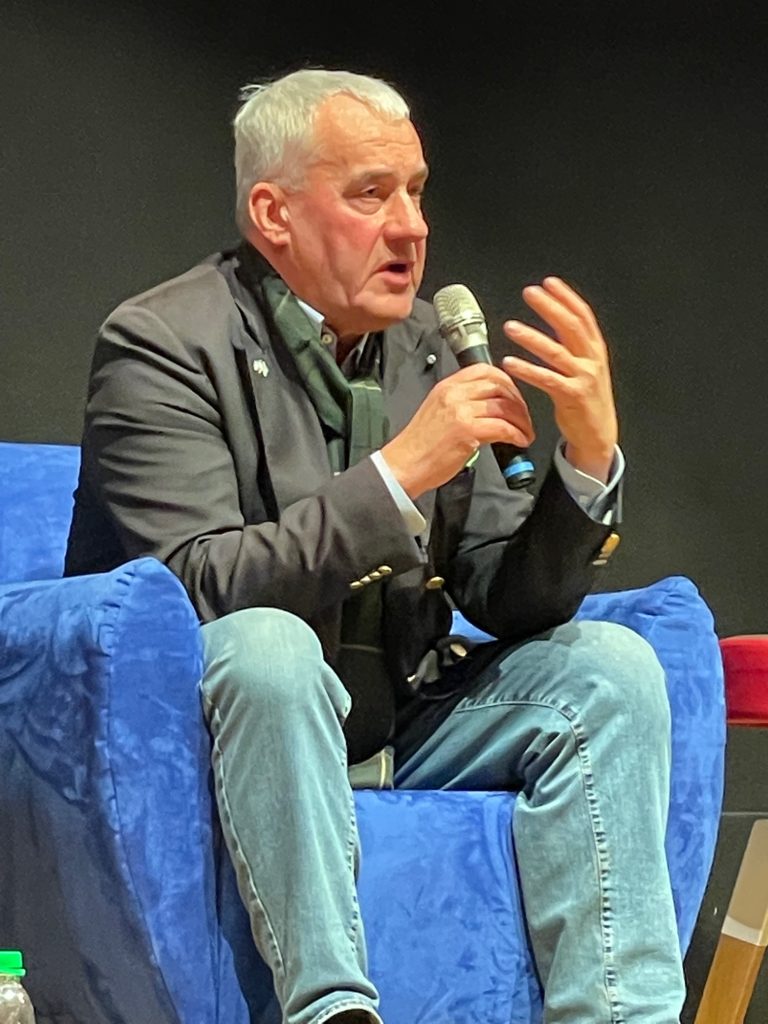

„Holocaust – warum ist Erinnern heute noch wichtig“

Holocaust – warum ist Erinnern heute noch wichtig“ ernste und intensive Debatte am Münchner Maxgymnasium über historische Verantwortung, die Gegenwärtigkeit des „Nie wieder“ und die radikale Bedrohtheit jüdischen Leben. Danke OStD Bednar und den engagierten Schülerinnen und Schülern.

Dr. Ludwig Spaenle Facebook

Exkursion zu den Erinnerungsorten des Olympiaattentats 1972

Die Klasse 11A besuchte am 25. Juli, passend zum Lehrplan und zum Beginn der olympischen Spiele in Paris, im Rahmen des Geschichtsunterrichts die Erinnerungsorte zum Olympiaattentat 1972.

Exkursion zu Gedenkorten im Rahmen des Lehrplanthemas Geschichte erinnern

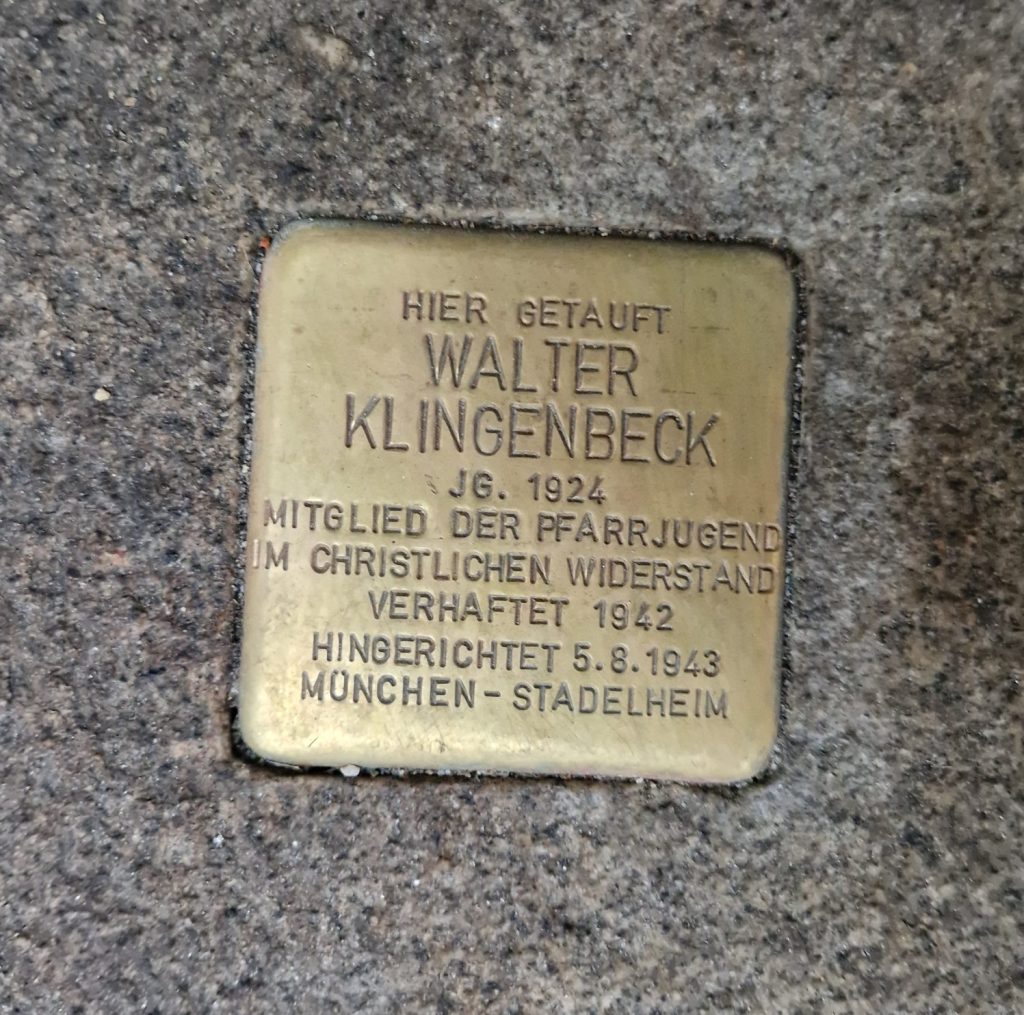

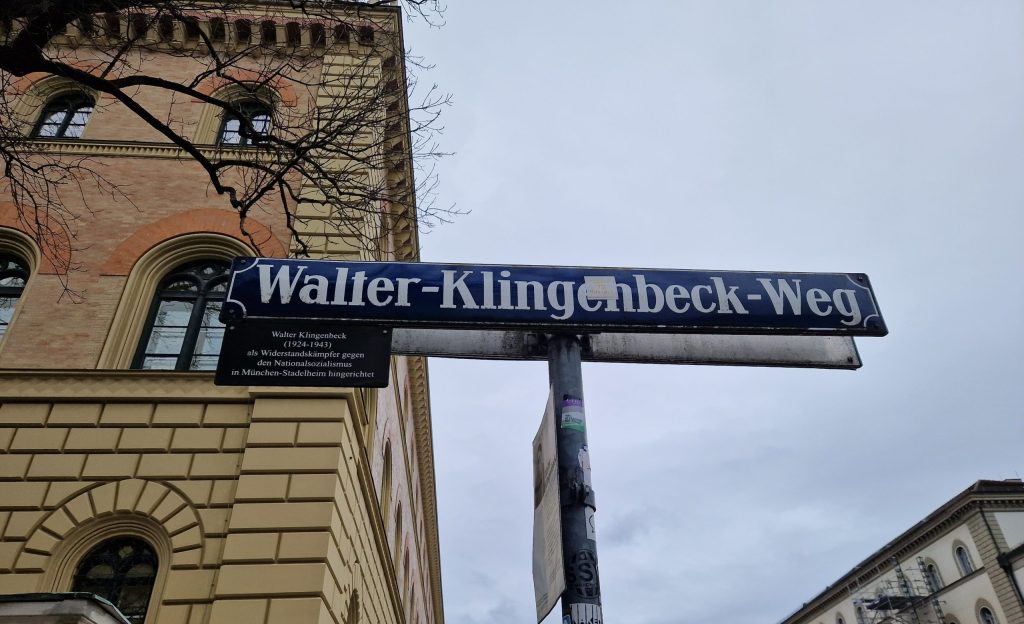

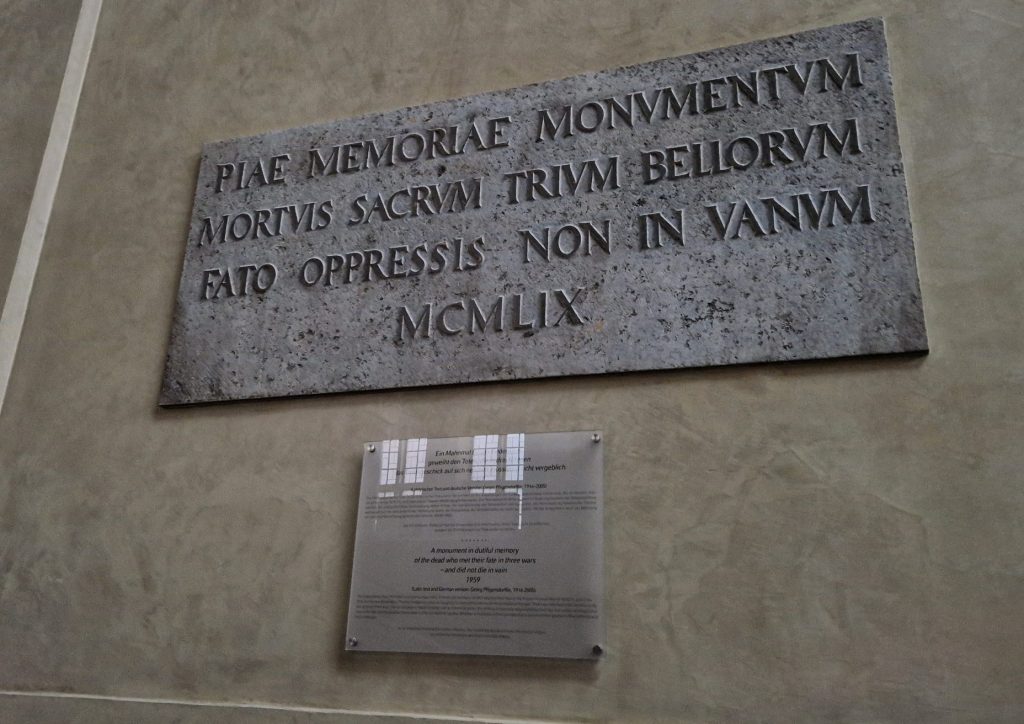

Die Klasse 11A machte sich im Dezember 23 auf den Spüren verschiedener Gedenkorte in der Nähe der Schule im Rahmen des Lehrplanthemas Geschichte erinnern.

Das Leben is a feine Sach‘ …!

Jüdischer Holocaust-Überlebender Abba Naor zu Gast im Maximiliansgymnasium

Am Donnerstag, den 14.12.2023, durften die Schülerinnen und Schüler der 9., 10., 11. sowie 12. Jahrgangsstufe Abba Naor (96 Jahre alt!) zu einem Zeitzeugenvortrag begrüßen, um dessen Geschichte anzuhören. Der seinen Worten nach „langweiligen Erzählung“ lauschten die über 200 Anwesenden in der frisch renovierten Aula allerdings höchst aufmerksam und stets gebannt, wobei er den größeren historischen Rahmen dabei immer wieder mit seinen eigenen Erlebnissen und Erfahrungen, die er mit eindringlichem Bildmaterial veranschaulichte, verzahnte.

Geboren am 21. März 1928 in Kaunas, Litauen erlebt der junge Abba eine nach eigener Betonung einfache, doch glückliche Kindheit, bevor der Überfall auf Polen 1939 diese schlagartig und für ihn anfangs nur schwer verständlich beendet.

Die Zeit im Ghetto in Kaunas, in der sein älterer Bruder von der SS erschossen wird, er selbst aber als Teil des jüdischen Orchesters mit einem weiteren Mädchen für seine Peiniger singt, um zusätzliche Rationen an Essen zu bekommen, wird durch die Deportation ins KZ Stutthof bei Danzig 1944 beendet – auch wenn eine systematische Ermordung von Familienangehörigen, Freunden sowie Fremden in den Festungen um Kaunas herum bereits ab 1940 stattfindet.

Im Zuge der Verlegung nach Stutthof wird er von seinem Vater getrennt, den er später durch eine freiwillige Meldung zur Verlegung nach Kaufering I als Außenlager des KZ Dachau wiederzusehen hofft, und muss ebenso den Abtransport seiner Mutter und Schwester nach Ausschwitz-Birkenau erleben – kurz nach dem missglückten Stauffenberg-Attentat auf Hitler im Juli desselben Jahres: „Wenn’s Erfolg gehabt hätte, dann hätte ich meine Mutter noch.“, wie Abba Naor in die gebannte Stille hinein fragte und auch bei allen Anwesenden dieselbe Verständnislosigkeit hervorrief, die aus seinen Ausführungen immer wieder deutlich wurde.

Schilderungen über den täglichen Kampf ums Überleben, etwa wie Abba mit zwei weiteren Häftlingen Schweinefutter gestohlen („Einer steht Schmiere, einer beruhigt die Säue, der andere greift die Rüben im Schlamm ab! Denn das war unser Traum: einmal vor dem Tod nochmal richtig satt essen!“) halfen, das Unvorstellbare einigermaßen vorstellbar zu machen.

Das Kriegsende erlebt der junge Abba Naor am 2. Mai 1945 bei Waakirchen im Münchner Umland nach acht Tagen ohne Wasser oder Brot auf einem der berüchtigten Todesmärsche, als die SS-Wachen verschwunden sind und die restlichen Überlebenden von amerikanischen Truppen gefunden werden.

„Ich habe keine andere Erzählung – ich weiß nicht, was ich anders sagen soll, außer: das Leben is a feine Sach‘! Alles andere zählt nicht.“

Abba Naor

„Ich habe keine andere Erzählung – ich weiß nicht, was ich anders sagen soll, außer: das Leben is a feine Sach‘! Alles andere zählt nicht.“ gab er den Anwesenden mit auf den Weg und führte so eindringlich – doch sehr hoffnungsvoll und gerührt von der Menge der aufmerksamen Schülerinnen und Schüler – vor Augen, wie wichtig die Auseinandersetzung mit der unserer Geschichte und dem menschenverachtenden Gedankengut ist, das heute immer noch völlig fassungslos macht, sich jedoch erschreckenderweise wieder auf dem Vormarsch in die Normalität des gesellschaftlich Akzeptierten und Sagbaren befindet.

P.S. Wer mehr über das Leben Abba Naors, seinen Weg nach Kriegsende und die Auflösung der Frage, ob er seinen Vater wiedergefunden hat, erfahren möchte, dem sei dessen Biographie „Ich sang für die SS“ (Verlag C.H. Beck) empfohlen.

Christian Firsching

Israelische Jugendliche zu Gast

Am Maximilansymnasium waren am 7. Dezember drei Jugendliche aus Israel zu Gast. Ori Hefetz, Idan Borenshtein, Ella Bargil haben aus erster Hand berichtet, wie sie den Überfall der Hamas-Terroristen auf ihren Kibbuz Nirim erlebt haben.

„Man erfährt nie, wie die Menschen sich fühlen“

Drei Jugendlichen aus dem Kibbuz Nirim in der Nähe des Gazastreifens erzählen in Münchner Schulen, wie Sie den Überfall der Hamas erlebt haben.

Am Montagabend waren die jungen Israelis in München gelandet, die Eltern hatten die Reise unterstützt [.] … Am Dienstag waren sie im Josef-Effner Gymnasium in Dachau zu Gast, am Mittwoch in zwei Nürnberger Schulen, am Donnerstag in München außer im Max-Josef-Stift noch im Maximiliansgymnasium und im Helene-Habermann-Gymnasium. … Jeweils rund zwei Stunden erzählten sie. …

SZ: Freitag, 8. Dezember 2023, Bayernteil Seite 4